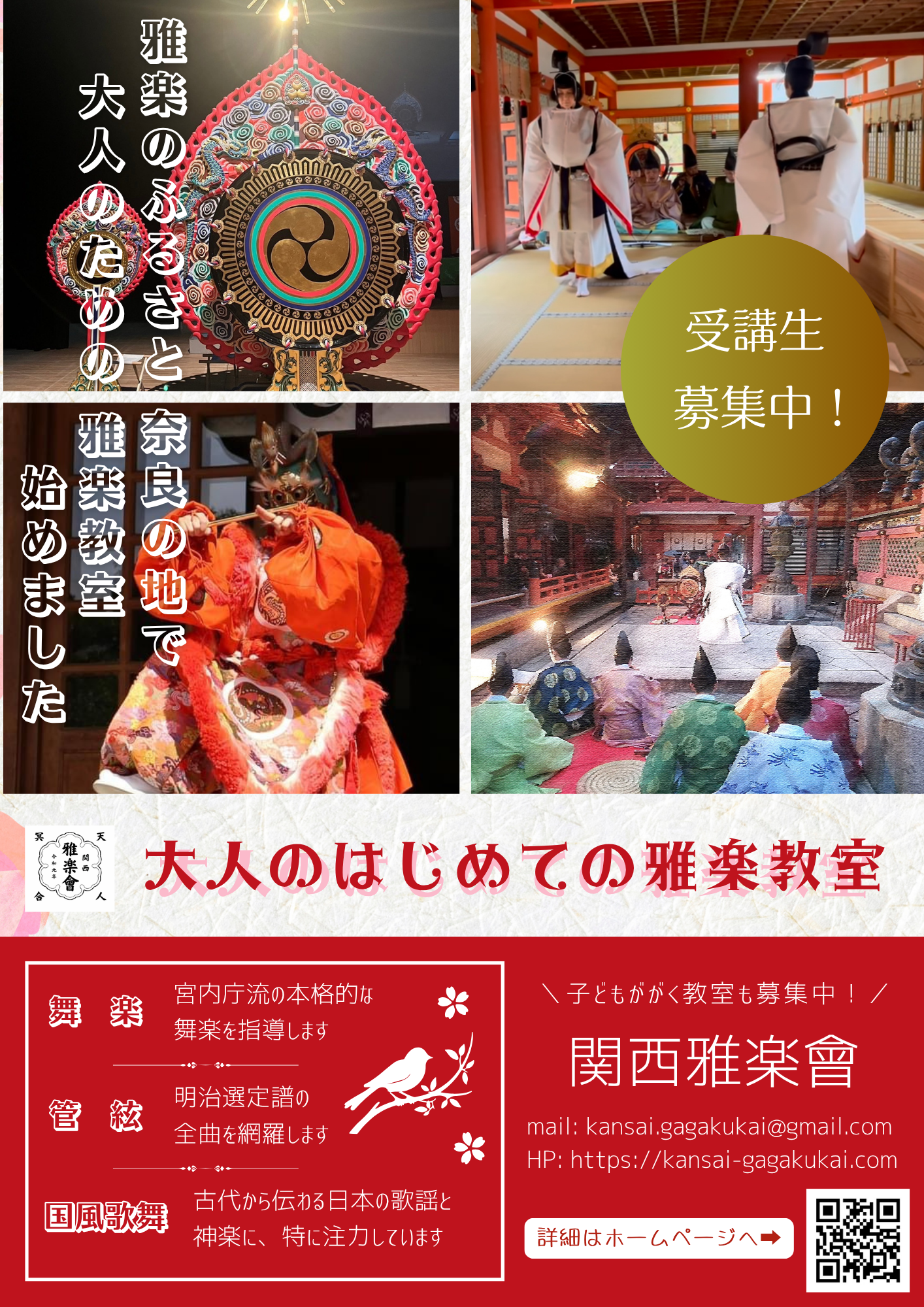

舞楽伝来の地・奈良にて、初心者から学べる本格派の舞楽♬

関西雅楽アカデミー【舞楽社中】

小学生〜高校生の部/大学生~大人の部 新規会員募集中!

奈良で千年以上受け継がれてきた伝統文化である「舞楽」を基礎から学んでみませんか。舞楽社中では、新規会員を募集しています。

初心者の方でも安心して取り組めるよう、一から丁寧に指導いたします。楽器の経験がなくても大丈夫です。

体を動かすのが好きな方におすすめです。見学や体験も随時受付しております。

主催:関西雅楽アカデミー内 舞楽社中

【伝習場所】三笠公民館

※メールもしくは問い合わせフォームから、ご連絡ください。

メール:kansia.gagakukai@gmail.com

gooleフォーム:[関西雅楽會の教室申し込みフォーム]![]()

【日程】 通年 月2回程度

| 日時 | 時間 | 内容 |

| 10月15日(水) | 17:00-20:00 | ・17:00-18:00 子ども舞楽(伝統文化親子教室)舞楽「胡蝶」 ・18:30-20:00 大人の稽古会「久米舞」 |

| 10月29日(水) | 17:00-20:00 | ・17:00-18:00 子ども舞楽(伝統文化親子教室)舞楽「胡蝶」 ・18:30-20:00 大人の稽古会「久米舞」 |

| 11月3日(祝) 任意参加 | 午前~14:00 | 大安寺国際縁日(伝統文化親子教室・任意参加) 会場:大安寺 ・午前中リハーサル ・大安寺国際縁日で発表:舞楽「胡蝶」 ・修了式 |

| 11月12日(水) | 18:00-20:00 | ・大人の稽古会「久米舞」 |

| 11月27日(木) | 18:00-20:00 | ・大人の稽古会「久米舞」 |

【受講対象及び定員】

小学生~高校生は6名まで 大学生~大人は定員なし

【会費】 小学生~高校生 300円/回(伝統文化親子教室6~11月) 大学生~大人 5,000円/月

・宮内庁流の本格的な舞楽を習得したい方を募集しています。

・舞楽をするには、ある程度の筋肉と体力があることが必須条件です。

・ますは見学・体験から、お気軽にいらしてください。

【その他】

・動きやすい服装で参加してください。

・水分補給、準備運動などは各自行ってください。

【舞楽についての豆知識】

◇ 舞楽の起源 ◇

舞楽は、飛鳥・奈良時代に、仏教とともに大陸から伝えられ、中国・朝鮮・南方の国々の音楽や舞踊が、多彩な文化を取り込みながら日本で独自に発展したものです。その後、平安時代に体系化され、「祈り」と「芸術」を兼ね備えた舞楽として、今に伝わる国風の雅やかな伝統文化となったのです。

◇ 舞と楽の関係 ◇

色鮮やかな装束をまとった舞人が雅楽の演奏に合わせて舞を披露します。舞の所作や雰囲気は伴奏する音楽と楽器によって大きく形づくられ、笙・篳篥・龍笛で奏でる旋律に合わせて舞う「左舞」は大陸を、打楽器の拍子に合わせて舞う「右舞」は朝鮮半島を起源としています。

◇ 装束の意味 ◇

舞楽装束は、華やかさだけでなく、色や形に象徴的な意味を持っていて、自然や宇宙を表しています。舞によっては獣や霊獣を模した面を着け、神霊を呼び込む役割を果たすものもあります。舞楽装束は、単なる衣装ではなく、目に見える祈りとも言えるものなのです。

◇ 奈良との深いつながり ◇

舞楽は、飛鳥時代に仏教とともに奈良の地に伝わり、天武天皇や持統天皇の時代に宮廷儀礼に定着しました。東大寺の大仏開眼供養(752年)では、唐・渤海・林邑など各国の楽舞が一堂に会しました。この行事は千人規模とも伝えられ、日本の舞楽が多文化を融合して形成されたことを象徴しており、奈良と言う時代・場所が、国際交流の舞台だったことを物語っています。その後、薬師寺や大安寺や春日大社などの大きな寺社で、年中行事として舞楽が盛んに演じられ、現在も舞楽神事が続けられています。